- 家族前提で成り立つ暮らし

- 昔の家は三世代同居。経済の馬力が違う。

- バブル以降、一馬力の時代へ。そして今は…

- 同居している場合、親の収入は思った以上に大きい

- 三世代同居がもたらす「家計」のちがい

- 年金という縦の経済力(ただし現実には差がある)

- 家賃ゼロではないが、それでも圧倒的に有利

- 今の豊かさだけでなく、備えとしても意味がある

- 親が亡くなったあとの現実も、少しだけ意識しておく

- それでもなお、有利であるという事実

- 時間という見えない資産も生まれる

- 簡単に経済弱者になる時代。時間の使い方が鍵

- 趣味も極めれば価値がある。ただし「発信」が前提

- 今は「新しく家を建てる」のも厳しい

- 現実的な場所は地方都市や都市圏

- 地域による生活難易度の差

- 親と仲がいいなら都市圏同居が強い

- これからの時代、助け合いは戦略になる

家族前提で成り立つ暮らし

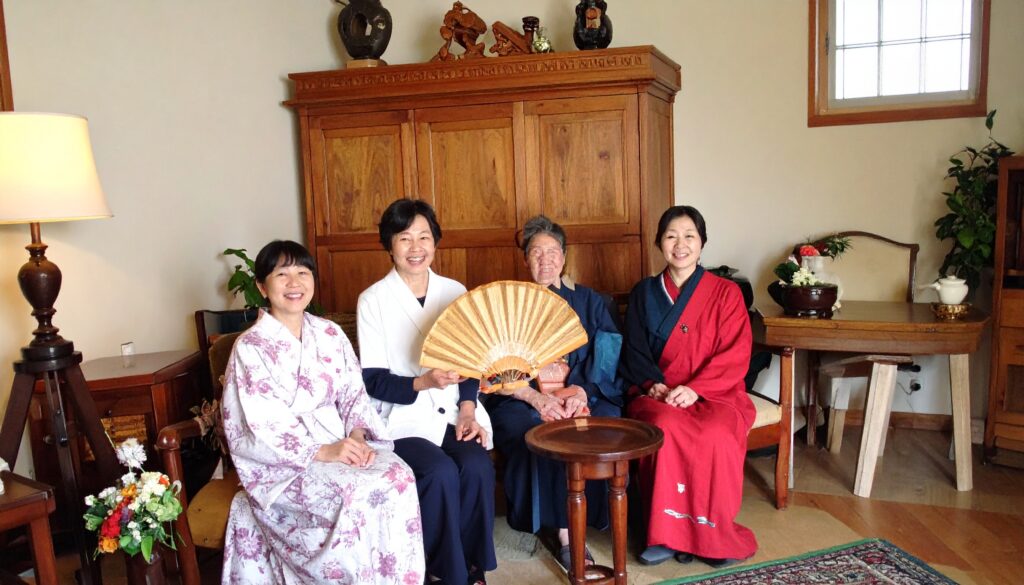

私が社会に出てからずっと感じてきたのは、「暮らしとは思っている以上に家族前提で成り立っている」という事実です。特に、親と仲が良いだけで、現代においてはかなりの経済的アベレージを持っているとも言えるのです。

もちろん、これは全員に当てはまるわけではありませんし、親との関係性には相性もあれば、過去のしがらみもあるでしょう。ただ、冷静に計算してみると、親との関係性が良好で、支え合いができるというのは、見えない財産です。

昔の家は三世代同居。経済の馬力が違う。

かつての日本、とくに戦後から高度経済成長期にかけては、「三世代同居」が家族形態としてそれなりにポピュラーな形態でした。祖父母、両親、子どもが同じ屋根の下で暮らし、働ける大人が複数いることで、家計には自然と余裕が生まれていました。

当時の人々が今より特別に「稼いでいた」わけではありません。むしろ、当時の賃金水準は今より低く、物も不足していたはずです。しかし、彼らは「力を合わせていた」のです。掃除や洗濯、育児、介護を分担し、家の中で回すことで、外注コストや現金支出を最小限に抑える暮らし方が当たり前でした。

実際、1955年(昭和30年)には、「その他の親族世帯(=三世代以上の同居世帯)」が全体の36.5%を占めていたとの厚生労働省の資料があります(※参考:厚生労働省白書 1996年版)。

また、1980年(昭和55年)時点で「3世代等」世帯は全体の19.9%を占めていたものの、2020年(令和2年)には7.7%にまで低下しました(※参考:内閣府男女共同参画白書 R4年版)。三世代の力を合わせる暮らしは、今や過去のものとなりつつあるのです。

バブル以降、一馬力の時代へ。そして今は…

1980年代後半、バブル経済の波が家庭にも影響を及ぼします。経済成長とともに住宅事情が変わり、都市部ではマンションや一戸建てを購入しての「核家族」が増加。世帯数は増える一方で、1世帯あたりの人数は減少し、家族単位の「経済的馬力」は落ちていきました。

この頃から「一馬力で家を買い、子どもを育てる」ことができる時代が一時的に生まれました。しかし、それは都市圏で高収入職に就けた人々など、バブルの恩恵を受けた一部に限られていたのも事実です。

そして今、2020年代。物価は上昇傾向、収入は横ばい、正社員は減少し、非正規やフリーランスが増える中で、かつての一馬力モデルは崩壊しつつあります。

だからこそ、「縦の経済協力」、つまり親世代との協力関係があらためて注目されるべきなのです。実際、三世代同居をしている世帯では、家賃・光熱費の負担軽減、育児や介護のサポート、親の年金収入による生活の下支えといった多重のメリットが得られます。

同居そのものがひとつの「社会保障」として機能していた。それが、現代における「見えない経済的支え」だったというわけです。だからこそ、いま見直されるべきなのが「縦の経済協力」、つまり親世代との協力体制です。

同居している場合、親の収入は思った以上に大きい

親と同居していると聞くと、どうにも自立していないような気がして、ネガティブに捉える人もいるかもしれません。しかし、経済的な実態としては、その恩恵は無視できないものがあります。

・家賃が不要、または非常に安い ・食費や光熱費を折半できる ・親が年金を受け取っていれば、生活費の下支えになる ・子育ての「見えない支援」を得られる

こうした支援があるかどうかは、生活の質や将来の選択肢に直結します。実際、親が亡くなったタイミングで一気に生活が苦しくなり、介護や看取りの後に経済困窮する、というケースも私の周囲でもちらほら見受けられます。

三世代同居がもたらす「家計」のちがい

たとえば、同じ収入でも、単独世帯と三世代同居では、これだけの差が生まれます。

※前提:地方都市在住・手取り月収18万円/親は年金月12万円・親名義の持家に同居/実家には月1万円程度の“家賃相当額”を入れている

| 項目 | 単独世帯(賃貸) | 三世代同居(持家) |

|---|---|---|

| 家賃 | 5.5万円 | 1.0万円(親への生活協力費) |

| 光熱費 | 1.2万円 | 0.6万円(折半) |

| 食費 | 3.0万円 | 2.0万円(分担) |

| 保育・教育費 | 1.5万円 | 0.8万円(送迎など協力) |

| 合計支出 | 11.2万円 | 4.4万円 |

| 可処分所得 | 6.8万円 | 13.6万円 |

同じ18万円の手取りでも、「支え合い」があるだけで倍以上の可処分所得差が生まれるというわけです。

しかも、これはあくまで生活費の話にとどまりません。三世代同居には、「親の年金」という見えない安定収入が家計全体を支える構造も含まれています。

年金という縦の経済力(ただし現実には差がある)

よく年金は「月15万円程度」と言われますが、これは厚生年金を40年フルで納めた男性の平均的な額です。実際には、国民年金のみの方や、パートや非正規が長かった方、納付期間が短い方であれば、月6〜8万円未満になることも珍しくありません。

たとえば、両親が合わせて月12万円ほど受給している場合、年間で144万円相当の支援力がある計算になります。これは単なる親の生活費ではなく、一部が食費・光熱費の支援や育児協力、時間創出など、家族全体に回ってくる形の経済効果を持ちます。

家賃ゼロではないが、それでも圧倒的に有利

また、同居といっても「完全に家賃ゼロ」というわけではないでしょう。親に生活協力費として月1〜2万円を入れたり、固定資産税・水道代などを一部分担することも多いと思われます。

実家が持家であっても、維持には少なからずお金がかかります。

ただそれでも、賃貸に比べれば、実質的な住居費は圧倒的に低く抑えられるのが事実。生活の基盤となるコストが下がれば、その分だけ、可処分所得が増え、貯金・子育て・自己投資に回せる余裕も生まれます。

今の豊かさだけでなく、備えとしても意味がある

親の年金や家の資産を「今の楽さ」として捉えるだけでなく、将来の備えとしても三世代同居は意味を持ちます。

- 住宅ローンが不要な家がある

- 親の年金で光熱費や食費の支援がある

- 子育ての手が足りることで時間を投資に回せる

こうした生活基盤があれば、本業の収入が上がらなくても生活の質を保てる。今の時代、それはひとつの“現実的な豊かさ”とも言えるのではないでしょうか。

親が亡くなったあとの現実も、少しだけ意識しておく

三世代同居の経済的メリットは、親が健在であることを前提に成立しているという点にも触れておく必要があります。

たとえば:

- 固定資産税や修繕費を誰がどのように負担するのか

- 相続が発生した際に、兄弟間での話し合いや登記の整理が必要になる

- 家を売却・処分するにも費用や手続きがかかる

また、親の年金が生活費に組み込まれていた場合、それが一気に消滅することで、家計の実質的な収入は年間100万円単位で減少することもありえます。

だからこそ、「今得している」だけではなく、将来的に発生しうる義務や支出を緩やかにシミュレーションしておくことも、三世代同居の現実的な視野として大切になります。

それでもなお、有利であるという事実

とはいえ、これは同居していようがしていまいが関係なくいずれは対応しないといけない事柄です。どんな家庭でもいずれは向き合うテーマです。それならば、今のうちに支え合って得られる恩恵をしっかり活かすのがよいかもしれません。

そうした前提を踏まえたうえでも、三世代同居の経済的インパクトは絶大です。とくに都市圏や地方都市においては、月に5万円以上の差が家賃だけで生まれる。それは、年間で60万円。5年で300万円。10年で600万円です。

これほどの差を、「仲が良いかどうか」で享受できるのだとすれば、まさに「親と仲がいいだけで、経済的アベレージを底上げできる」と言っても過言ではないのです。

まあ、親と仲がいいかどうか置いといても一緒に住むことにはメリットはあります。相互に罵り合いながら一緒に生活している親子関係もちらほら目にしますし。

時間という見えない資産も生まれる

同居による利点はお金だけではありません。もっとも見落とされがちなのが「時間の創出」です。

たとえば、保育園の送迎や子どもの看病など、育児にかかる日々の“すき間業務”を祖父母が担ってくれるだけで、平日に1〜2時間の時間が浮くということも珍しくありません。

この浮いた時間をどう使うか。

- 副業や資格取得:未来の収入を作る投資時間に

- 子どもとの時間:家族の信頼関係や精神的安定に

- 自分のケア:睡眠・運動・通院などの基盤づくりに

同居とは、単なる節約手段ではなく、「人的資本の再投資装置」でもあるのです。

簡単に経済弱者になる時代。時間の使い方が鍵

収入が足りないとき、人は「時間で解決しよう」とします。副業をしたり、バイトを増やしたり。しかしながら、時間もまた有限です。

親との同居があることで、「時間」を買ってもらっている状態になれることもあります。育児中の家庭では特にそう。夕食づくりや子どもの世話を任せられるだけで、どれほど時間が浮くことか。

もちろん、それで何をするかが問われるとは思います。空いた時間でただのんびりしていても、未来のための蓄積にはなりません。

だからこそ、家族との時間と、自分の仕事の種まき——このふたつに時間を半分ずつ投資できるとしたら、それは最高のバランスかもしれません。

趣味も極めれば価値がある。ただし「発信」が前提

時間ができたとき、もちろん趣味に時間を使うのも悪くありません。むしろ、極めればそれが仕事になる時代です。ただし、「発信しない限り、誰にも知られない」という現実もあります。

・SNSで作品を発信する ・ブログで記録する ・YouTubeで配信する ・メルカリやBASEで販売してみる

親との協力で得た時間を、「何かしら形にして世の中に出す」ために使えるかどうか。これが、自己満足の趣味で終わるか、将来の収入につながるかの分岐点になります。

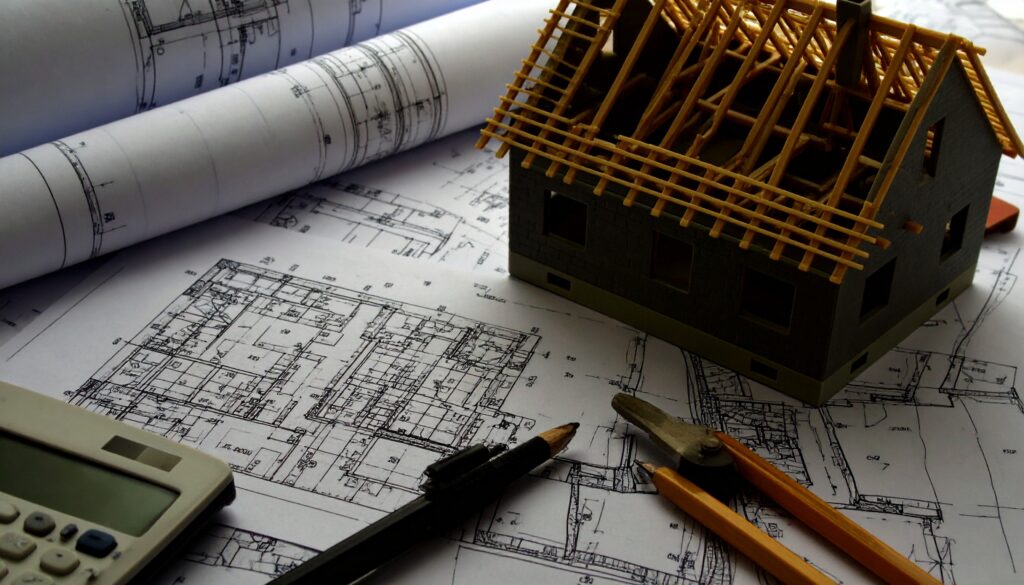

今は「新しく家を建てる」のも厳しい

住宅ローンを抱えて苦しんでいる家庭は、枚挙にいとまがありません。新築マイホームという夢が、現代ではむしろ負担になっているケースすらあります。 総務省統計局の「住宅ローン返済世帯の家計収支」によれば、住宅ローン返済世帯の住宅ローン返済額(土地家屋借金返済)は、1世帯当たり1か月平均101,770円(年間約122万円)となり、前年に比べ名目で2.6%の増加となっています。

地方であっても、建設費や維持費は高騰しています。土地は安くても、建材や人件費が安くないのが現状です。

また、「車が必須」という地域では、車の維持費も大きな負担になります。地方では手取り15万円というのも珍しくはないと思いますが、その手取り額で車を持つというのは、家計簿的にみればかなりの負担。 保険、税金、ガソリン、車検、メンテナンス……削れる支出は限られています。「田舎=コストが安い」とは限らないのです。

現実的な場所は地方都市や都市圏

では、どこが経済的に優れているのか。答えは「地方都市」です。

・家賃が安い(都市圏の半分〜3分の1) ・病院や学校、スーパーも徒歩圏内にありやすい ・車がなくてもなんとかなる ・収入は低めでも、実質の生活水準が高い

一方、地方でも田舎すぎると、意外と出費がかさみます。コンビニや病院が遠く、車が複数台必要になったり、子どもの進学のために塾や送迎が必須だったり。

また、そもそも地方企業は“実家ぐらし前提”で給与を設定していることが多く、独立した生活を前提とした家計には合わない場合もあります。

地域による生活難易度の差

「地方=生活コストが安い」と思われがちですが、実際には地域によって大きな差があります。特に、地方都市と過疎地域では、生活インフラや物価水準、交通手段の有無などが家計に与える影響が異なります。

地方都市の利点

総務省統計局の「消費者物価地域差指数」によれば、地方都市では以下のような特徴があります。

- 家賃が安い:都市圏に比べて家賃が低く、生活費全体を抑えやすい。

- 生活インフラが整っている:病院や学校、スーパーなどが徒歩圏内にあり、生活の利便性が高い。

- 公共交通機関が利用可能:車がなくても生活できる環境が整っている。

- 実質的な生活水準が高い:収入は都市部より低めでも、支出が抑えられるため、可処分所得が確保しやすい。

たとえば、宮崎県の物価水準は全国平均を100とした場合、96.1と低く、特に「住居」費用が全国平均との差の要因として最もマイナスに寄与しています。

過疎地域の課題

一方、地方でも過疎地域になると、以下のような課題が家計を圧迫します。

- 交通手段の制約:公共交通機関が乏しく、車が必須となるため、車両の購入費や維持費がかさみます。

- 生活インフラの不足:病院やスーパーが遠く、日常の移動に時間と費用がかかります。

- 教育環境の制約:子どもの進学のために塾や送迎が必要となり、追加の支出が発生します。

- 給与水準の低さ:地方企業では“実家ぐらし前提”で給与が設定されていることが多く、独立した生活を前提とした家計には合わない場合があります。

これらの要因により、過疎地域では生活コストが意外と高くなることがあります。

親と仲がいいなら都市圏同居が強い

最も経済的に有利なのは、「都市圏で親と仲良く同居できている」状態です。

・家賃がかからず ・給与水準は地方より高く ・交通インフラが整い ・生活費を削りながらも ・子育ても助けてもらえる

この条件を満たせるならば、正直なところ、副業をがんばって年収を100万円増やすよりも手堅いライフハックです。

もちろん、生れ落ちる場所は運の要素が強い面もありますし、実際のところ「親と暮らすのは無理」というケースもあるでしょう。

・生活スタイルが合わない ・子育てや生活に口を出される ・そもそも仲が良くない

こうした事情があるなら無理に同居すべきではありませんが、もし関係が良好であれば、それを戦略的に活用するという視点もあっていいのではないでしょうか。

これからの時代、助け合いは戦略になる

今後、日本は少子高齢化と経済縮小の二重苦の中を生きていくことになります。

そのようななかで、家族のつながりが「感情」ではなく「戦略」になっていく時代がくるかもしれません。世知辛いかもしれませんが、それだけ家族との協力関係が経済と直結する、ということです。

親が元気なうちに、どんな暮らし方ができるか。自分が歳を取ったとき、どう助け合えるか。自立も大事です。しかし、孤立してしまっては、可能性を狭めることにもなりかねません。

家族ではなくても、シェアハウスのような形でもなんでも自分が取りうる協力体制は考えておいたほうがよいかもしれません。