働くとは?

社会に出て働くというのは、人生の大半を占める行為の一つです。働かなくて済むならこれ幸いですが、どうやら多くの人にとってそうではありません。

だからこそ、「何を仕事にするか」は、その人の将来や生活の質を大きく左右する選択肢でもあります。

しかし、現実はどうでしょう。確固たる自分の軸を持たずして「いい会社に入れれば安心」といった空気感に流されて選んでしまうこともあるかもしれません。

そして、自分が望んだ仕事に就けるとも限りません。いくら能力があっても時期が悪ければ上手くいかないですし、逆にイージーモードでトントン拍子に進むこともあります。

そんななか、求人を一つ一つ見るよりも、全体を広く薄く見て概要を把握し、そのうえで詳細を深堀りするような動き方ができると、早い段階で職業理解が深まってしっかりと準備や蓄積ができて、今後の展望も見えてくる面があるかもしれません。

私自身、もっと仕事について真剣に考えておくべきだったと、少なからず後悔がありますので、今更な部分もありますが簡単に書いておければと思います。

この文章では、仕事を選ぶ際の「何をする仕事なのか」「市場でのニーズはどうなっているのか」、そして「自分がやりたい・やりたくないことと」をすり合わせるためにざっくりと情報を整理します。

何を売っているのか

どんな会社も、必ず「何かを売って」お金を得ています。これは極めてシンプルな構造です。具体的には次のような形が挙げられます。

- モノを売る:商品(家電、化粧品、食品など)

- サービスを売る:保険、人材、Web制作、プログラミングなど

- 時間・空間を売る:ホテル、シェアオフィス、教育講座など

- 信頼・権利・許可を売る:ライセンス、保証、コンサルなど

例えば、広告代理店は「集客効果のある媒体枠」や「企画力」を売っており、教育機関は「学びの環境」や「資格取得の機会」を売っていると言えます。

この「売っているもの」が自分の価値観や特性とマッチしているか?意外と見落としがちですが、ここに違和感があると、どれだけ好待遇でも続かなくなることがあります。または、もう一歩頑張ることができなくなったりもします。

マネタイズの手段は何か

収益モデルは業界や企業によって様々ですが、次のように大別できるでしょう。

- 単発取引:小売、EC、家電など

- 継続課金:SaaS、オンライン学習、保険など

- 手数料型:人材紹介、不動産、旅行代理店など

- 広告モデル:メディア、アプリ、SNSプラットフォームなど

- 成果報酬:コンサル、営業代行、インフルエンサーなど

どのモデルに属しているかで、仕事の性質も変わってきます。上3つはどちらかというと安定的、下2つは変動的、という傾向があるでしょうか。例えば、成果報酬型はプレッシャーが大きい反面、成果次第で大きなリターンがあります。広告モデルはアクセス数など不安定な指標に左右されやすい傾向もあります。

市場に供給されている仕事の役割の割合はどんなものか

組織の中で「何をするのか」は、大きく以下の4系統に分かれます。

| 分類名 | 構成比(概算%) | 主な職種例 | コミュニケーション量 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 売る | 約35〜40% | 営業、販売、接客、CS、広告提案、テレアポなど | ★★★★★ | 求人数最多。成果志向/回転が早く、未経験枠も多い。対人スキル必須 |

| 作る | 約30〜35% | ITエンジニア、経理、事務、マーケ、デザイナーなど | ★★ | 専門スキルや裏方業務が中心。比較的静かな環境。一人作業多め |

| 施す | 約20〜25% | 介護、保育、看護、塾講師、ホテル、飲食、カウンセラーなど | ★★★★ | 感情・体力ともに負荷高め。人間関係での消耗リスクが大きい |

| 決める | 約5〜10% | 管理職、経営企画、PM、上流コンサルなど | ★★★ | 経験者中心枠。マネジメントストレス+責任が重く、狭き門 |

売る役割(営業・広報・PRなど)

- 企業相手(BtoB)

- コミュニケーション:法人営業、商談、調整役(例:IT企業の営業職)

- マーケティング:展示会、ホワイトペーパー、広告制作(例:広告代理店)

- 消費者相手(BtoC)

- コミュニケーション:接客、販売、保険営業など

- マーケティング:SNS運用、キャンペーン企画など

→向いている人:人とのやり取りが苦ではない/提案や説得が得意/数字に強い

作る役割(設計・実装・制作など)

- 設計:システム設計、建築設計、プログラムの仕様策定など

- 実装:製造、コーディング、手作業系の職人仕事など

- その他:編集者、ライター、動画クリエイター、デザイナーなど

→向いている人:物事を形にするのが好き/一人で黙々と作業できる/細部へのこだわりが強い

施す役割(ケア・支援・感情労働)

- 身体的支援:介護、看護、リハビリテーションなど(例:訪問介護職、病棟看護師)

- 教育・育成支援:保育士、塾講師、学校支援員など(例:認可保育園の保育士、個別指導講師)

- 感情的サポート:カウンセラー、相談員、ホテル接客など(例:福祉相談員、宿泊施設のフロント)

この「施す役割」は、相手の状態やニーズを読み取り、それに応じて行動することが求められる職種群です。 目に見えにくい感情のやりとりや、体力的な負担がある一方で、「ありがとう」「助かった」といったフィードバックが直接返ってくる職種でもあります。

→ 向いている人:共感力が高い/人の変化に気づける/誰かの役に立つことでやりがいを感じる

決める役割(管理・マネジメント・戦略)

- プロジェクトマネージャー

- 経営企画

- 部署マネージャー

→向いている人:全体を見渡せる/他人の動きを整えるのが得意/先を読んで動ける

重要なのは、同じ会社でも「決める人」「作る人」「売る人」で業務内容が全く違うということ。特に組織において上位階層にあたる決める役割に就くには、経験値・判断力・信頼などが必要になります。

自分が何を重視して仕事に向き合いたいか、それを明確にしておくことが重要です。

「売る→作る」など領域間の移行難易度とリアリティ

仕事の役割を変えたいとなったとき、変更の難易度についてもある程度心得ておいたほうがよいでしょう。基本的に、スキルが必要なものに変更することはハードルが高くなっています。

「作る→決める」は、現場経験+実績+調整力がそろえば比較的現実的と思います。

「売る→作る」は、未経験職への転職やスクール通学、副業スタートなどが一般的なステップになるでしょう。

「決める→作る」は、逆行であるためハードルが高く、独立・趣味・引退後の再学習などで起きるケースを想定します。

| 移行ルート | 難易度 | 補足・理由 |

|---|---|---|

| 売る → 作る | 中〜高 | 専門スキルの習得が必要(例:プログラミング、デザインなど)。未経験からの学習コストが高め。 |

| 作る → 売る | 低〜中 | 実務知識を活かして提案力があると強い。ただし、対人コミュニケーションの適性は必須。 |

| 作る → 決める | 中 | 一定の成果実績+チーム管理経験があれば可能。PMやリーダー職などで評価されやすい。 |

| 売る → 決める | 中〜高 | 営業管理職→事業企画や経営層へのステップが必要。提案力とデータ的思考の両立が求められる。 |

| 決める → 作る | 高 | 手を動かす実務に戻るケースは稀。現場での信用を再獲得する必要があり、年齢・スキル面のギャップが障壁。 |

求人を探してみると

職業安定所(ハローワーク)や求人情報サイトを見ると、ある傾向が浮かび上がります。

- 営業・販売系:常に求人数が多い。人の入れ替わりが激しい業種でもある。

- 医療・福祉系:人手不足が慢性化。高齢化社会により今後も増加傾向。

- IT・エンジニア系:年々ニーズ増。スキル次第で高年収も可能。

- 事務職・バックオフィス:ザ・ホワイトカラーで人気があり、競争が激しい。

- 建築・土木・製造業:現場系は慢性的な人材不足。体力と安全管理が必要。

- 教育・保育系:やりがいはあるが待遇に課題あり。離職率も高め。

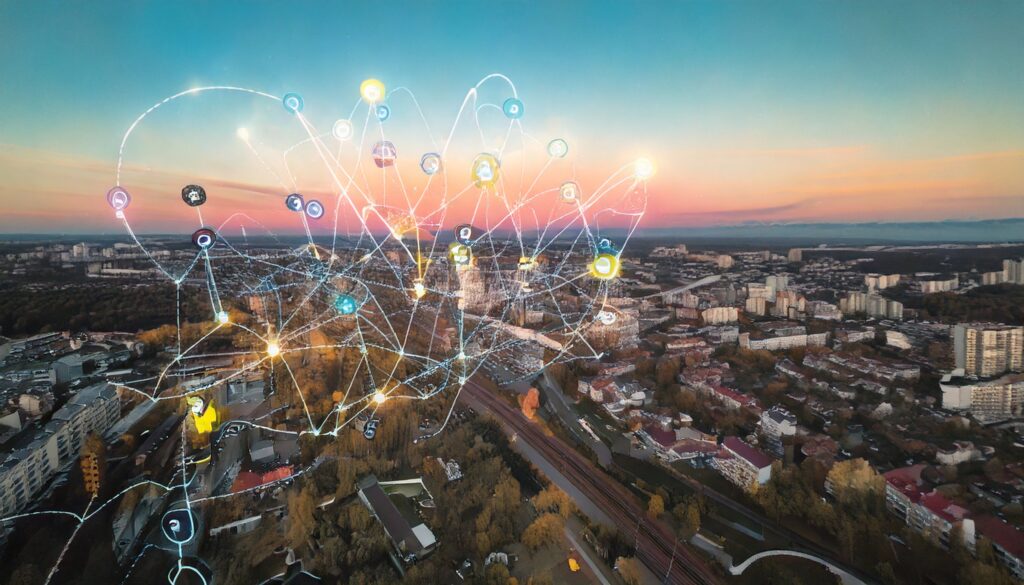

地域を加味した職種需要と適職傾向

日本国内における、地域を加味した職種の需要と適職傾向です。ざっくりとはしていますが、クリエイティブな仕事は基本的に大都市圏、地方都市、でないとなかなか巡り合わされることはないでしょう。

地方だと、ある程度コネクションを作った後で移住する、といったようなイメージになってくるでしょうか。どうしても、地方だと偏りがあり、選択肢も狭まります。

| 地域タイプ | 特性・環境要因 | 求人数の多い職種カテゴリ | 向きやすい人の傾向 |

|---|---|---|---|

| 大都市圏(東京・大阪・名古屋など) | 求人が最も多い/IT・企画・外資系も豊富/家賃高 | 売る/作る/決める すべてが豊富 | 選択肢の多さを活かしてキャリアを自分で組み立てたい人 |

| 地方都市(県庁所在地など) | 医療・介護・教育が中心/事務・製造も安定 | 施す/作る/売る(ルート営業など) | 地元で長く働きたい人/地域貢献志向がある人 |

| 郊外・農村エリア | 働く場所が限られる/福祉・運送・建設系が主力 | 施す/作る(体を使う仕事) | 人とのつながりが強い職場を好む人/生活コストを抑えたい人 |

| 観光・リゾート地 | 季節変動あり/接客・宿泊・飲食が主力 | 売る/施す(感情労働・サービス系) | 一期一会の出会いや多様な人との交流を楽しめる人 |

性格傾向と市場バランスによるおすすめ職種

なんとなく自分でもある程度わかってはいると思いますが、「売る」「作る」といった強みは性格の傾向によって決まってくるところがあります。もちろん、そこに経験や考え方の変化によって、向いているものが変化していくこともあり得ます。

ただ、ややこしいのは、好きと得意はまったくの別物なので、自分では嫌いで嫌いでたまらない行為が得意で、好きでたまらない行為が苦手ということもあり得ます。そうなってくると、ハードモードではありますが、いったん頑張るしかないところがあります。

| 性格傾向・志向 | 向いている役割 | おすすめ職種例 |

|---|---|---|

| 対人が得意+成果に燃える | 売る | 営業、販売、広報、カスタマーサクセス |

| 対人が苦手+作業集中得意 | 作る | エンジニア、経理、ライター、事務 |

| 分析思考+ロジック重視 | 作る or 決める | マーケティング、戦略企画、データアナリスト |

| 全体管理が得意+トラブル耐性あり | 決める | プロジェクトマネージャー、部門責任者、業務改善コンサル |

| 深堀りタイプ+一人で動ける | 作る | クリエイター、技術職、士業(税理士・社労士・行政書士など) |

キャリア選択に必要な掛け算の視点

仕事選びのミスマッチを減らすには、以下の3軸の掛け合わせが不可欠です。「作る」ことが好きでも関わるメンバーが自分の価値観に合わない人が多いと苦しいものです。

また仕事に対する風土も自分に合わないと、職種に適正があってもうまくいかない可能性があります。仕事内容自体はあっても、人の属性が合わないということが往々にしてあるのです。

| 観点 | 要素例 |

|---|---|

| 仕事内容のタイプ | 売る/作る/決める/感情労働/単独作業/反復 or 創造 |

| 関わる相手のタイプ | 同僚の属性(年齢/文化/気質)/顧客の性格/上司のスタイル |

| 職場環境 | チーム制か個人主義/評価制度/休憩・雑談文化/離職率 |

同僚の属性と職種特性は職場の快・不快に影響が大きい

関わる相手のタイプと職場環境はおおむね場所で決まってきます。向いてない人には「仕事内容よりも人間関係がキツい」ことが圧倒的に多いので、実はどういった性格の人がいそうか、というのが勤続に影響が大きいと思われます。

| 職種 | 同僚の属性がストレスになりやすい要因 |

|---|---|

| 介護・保育 | 年齢幅広い/価値観が固定的/精神的余裕が少ない |

| 飲食・接客 | 体育会系/上下関係強め/感情が表に出やすい |

| IT・制作 | ロジカルだが会話少なめ/閉鎖的な文化もありうる |

| 医療系 | 縦割り+ベテラン支配/命が関わる現場の緊張感 |

学歴・資格・技術で売れるものや作れるものが決まる面もある

いざ望む職種に就こうと思っても、学生や子どもの段階から助走が必要な場合も多くあります。

たとえば以下のようなケースが挙げられます。

- 高学歴が有利な分野:金融、コンサル、研究職、総合商社

- スキル次第で学歴不問の分野:IT、動画制作、職人仕事、Webライター

- 資格がモノを言う分野:薬剤師、看護師、税理士、保育士など

学歴はそれで一生が決まるわけではありません。しかしながら、一定の資格や難関試験を突破するには、基礎的な学力や持続力が求められますし、「スタートラインの場所」に影響を与えることは事実です。

また、学歴はその人の理解力や努力の積み重ねを示す「証明書」的な要素にもなり得ます。将来やりたい仕事が学歴を必要とする可能性があるならば、今のうちから勉強に取り組むことも選択肢の一つです。

加えて、ある程度の時間と継続が必要な技術(プログラミングや語学、デザインなど)は、できるだけ早めに触れておくほうが後々有利になるとは思います。

もちろん、AIの台頭などで時代が変わるかもしれませんので、そのリスクも考慮は必要です。

それでも「時代が変わるかもしれんしね~」といったようなコスパを意識しすぎた構えだと、変わらないときの損失が大きくなってしまうので、なるべく可能な限りに焦らず早くが大事でしょう。

自分の「選べる枠の中」で最善を考える

- 何を売っている会社なのか

- どんな仕組みで儲けているのか

- 自分が担う役割は何か(売る/作る/決める)

- その役割が自分の性格やスキルとマッチするか

- 市場にニーズがあるか

- 学歴や資格の有無で選択肢が変わるか

これらを総合的に考えて、「やりたいけど無理」「やりたくないけど将来性あり」「妥協点としてこれならOK」など、冷静な目で自己理解と社会の現実をすり合わせていく必要があります。

仕事選びは、自己理解と市場理解の掛け算。どちらが欠けても、納得のいくキャリアにはなりません。調べることで悩みが増えてしまって行動できなくなっては本末転倒かもしれませんが、それは調べが足りない可能性があります。

しっかりと情報を得て、自分のことも理解したうえで必要な行動に落とし込んで、仕事のニーズに対応できるように準備していけるとよいのではないでしょうか。